Philippe Marchandise

Philippe Marchandise vient de publier son 3° roman

aux Éditions Mols

Nouveautés 2024

-

Ils vont beaucoup t’aimer

22.90 € -

Au gré des heures

14.90 € -

Fais descendre le Polonais

22.90 € -

Au jardin des Immortels

21.90 €

Catégories

Collection Autres Regards

Notre collection “Autres Regards” est le fer de lance des Éditions Mols.

Elle se distingue par ses ouvrages invitant à une profonde réflexion sur les principaux thèmes et défis de notre société.

Parmi ces publications, on trouve des titres incontournables tels que “L’islam dans toutes ses nuances” et “Les mondes du sacré” de Jacques Rifflet, régulièrement actualisés.

-

Phallus & cerises

21.00 € -

Ne laissons pas mourir l’Église.

22.00 € -

Les tribulations de l’âme

21.90 € -

Les mondes du sacré

40.00 €

Le Cri Histoire

Secrets d'état de la révolution belge

Depuis plus de 30 ans

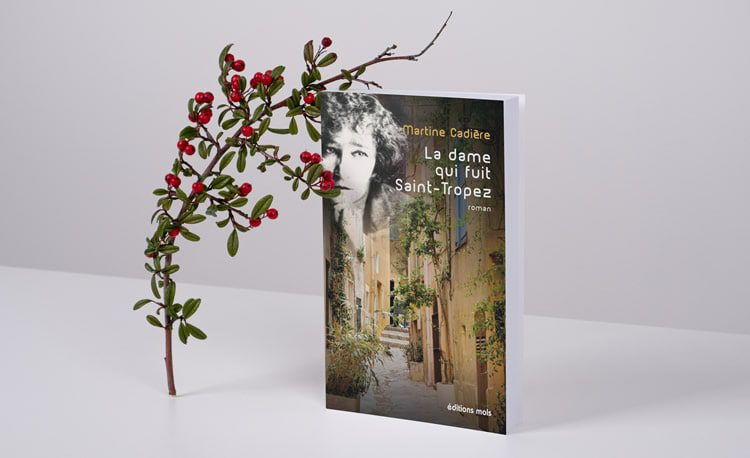

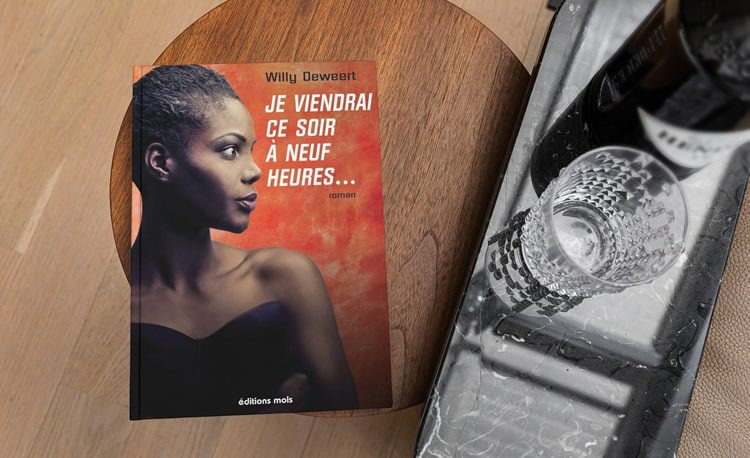

Les Éditions Mols, une maison d'édition au caractère distinctif.

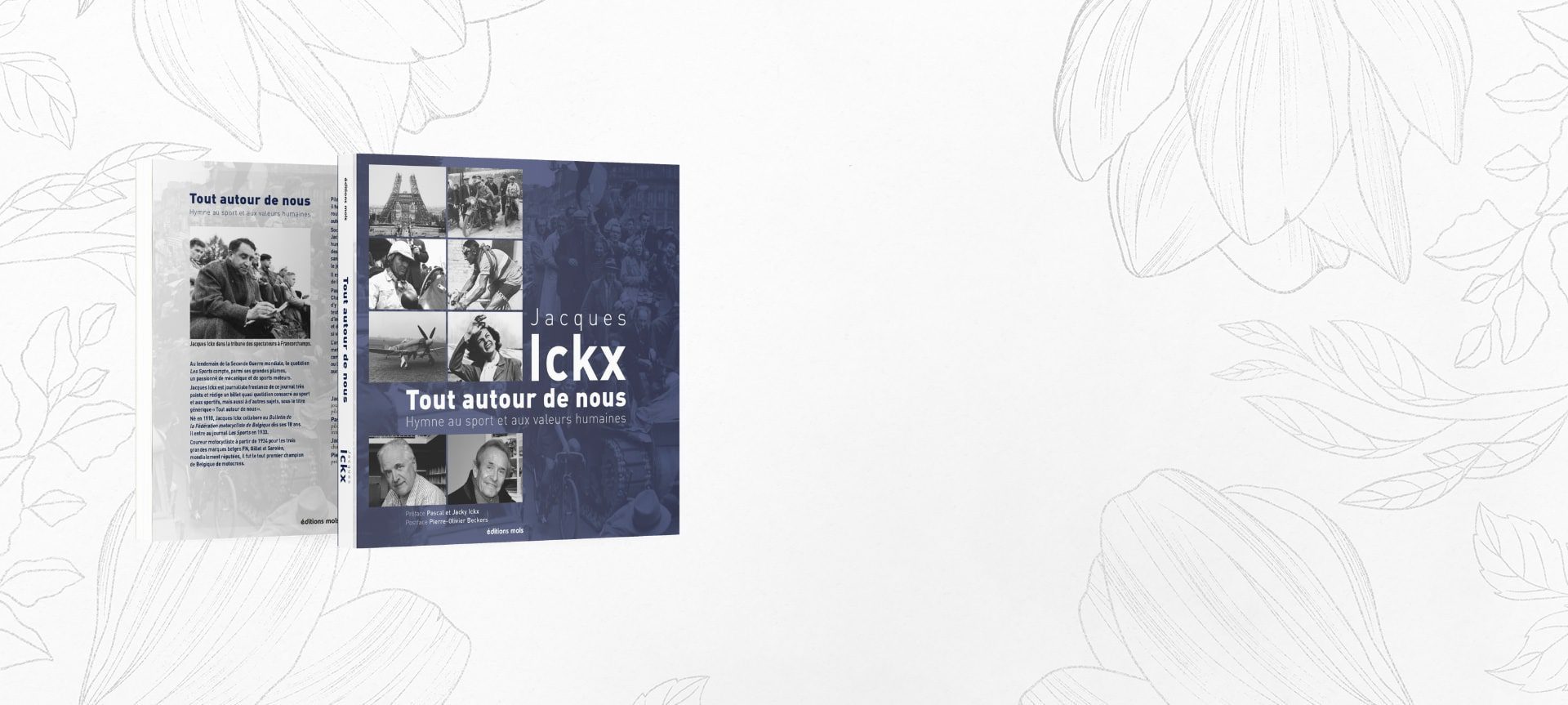

Les Éditions Mols se définissent comme éditeur indépendant, ouvert à une diversité de textes d’auteurs francophones et étrangers.

Nous publions des textes non seulement de professionnels de l’écriture, mais aussi d’individus reconnus dans leurs domaines respectifs, apportant ainsi une perspective riche et significative à leur entourage et au monde.

Nos lecteurs témoignent

Un Voyage Captivant

En tant que lectrice assidue, je tiens à témoigner de mon enthousiasme pour les livres publiés par les Éditions Mols. Leurs publications allient une écriture exceptionnelle à des thèmes passionnants. Grâce à eux, j’ai découvert des auteurs talentueux et des perspectives uniques sur le monde. Les Éditions Mols sont un véritable trésor pour les amoureux de la littérature.

Sophie Lambert

Une Source de Découvertes

J’ai récemment découvert les Éditions Mols, et je suis impressionné par la diversité de leur catalogue. En tant que passionné de lecture, je trouve toujours quelque chose qui éveille mon intérêt parmi leurs ouvrages, qu’il s’agisse d’histoires émouvantes, d’essais stimulants ou de témoignages inspirants. Les Éditions Mols incarnent pour moi l’excellence éditoriale, et je suis ravi de suivre leur parcours littéraire.

Antoine Dubois

L'Excellence Littéraire

Je viens de terminer le dernier ouvrage des Éditions Mols, et je suis totalement conquis ! Leur sélection variée de livres m’a permis de plonger dans des mondes diversifiés, des essais fascinants aux romans captivants. La qualité des écrits et la diversité des sujets m’ont conquis à chaque page tournée. Je suis reconnaissant envers les Éditions Mols pour leur engagement envers la littérature de qualité

Pierre Leclerc

En direct de l'éditeur

Depuis plus de trois décennies, les Éditions Mols offrent une vaste et variée gamme de livres signés par des auteurs de renom.

Paiement sécurisé

Nous faisons appel à Stripe, la référence incontestée dans le domaine des paiements en ligne, pour gérer votre commande.

Livraison express

Nous faisons appel à UPS pour assurer la livraison de votre commande, garantissant ainsi rapidité et sécurité.

Actualité littéraire

À intervalles réguliers tout au long de l'année, les Éditions Mols vous présentent de nouvelles parutions. Inscrivez-vous à notre newsletter !